揚州東關街的晨霧里,總浮動著舊時光的碎影。青石板路被歲月磨得溫潤,兩側斑駁的馬頭墻下,某扇褪色的朱漆門扉后,藏著一段被鹽商文化浸潤的往事——這便是何蓮舫的壺園。它如一枚遺落的玉玨,在喧囂的老街深處,靜靜訴說著晚清鹽商的榮光與蒼涼。

壺園:鹽商宅第的精致注腳

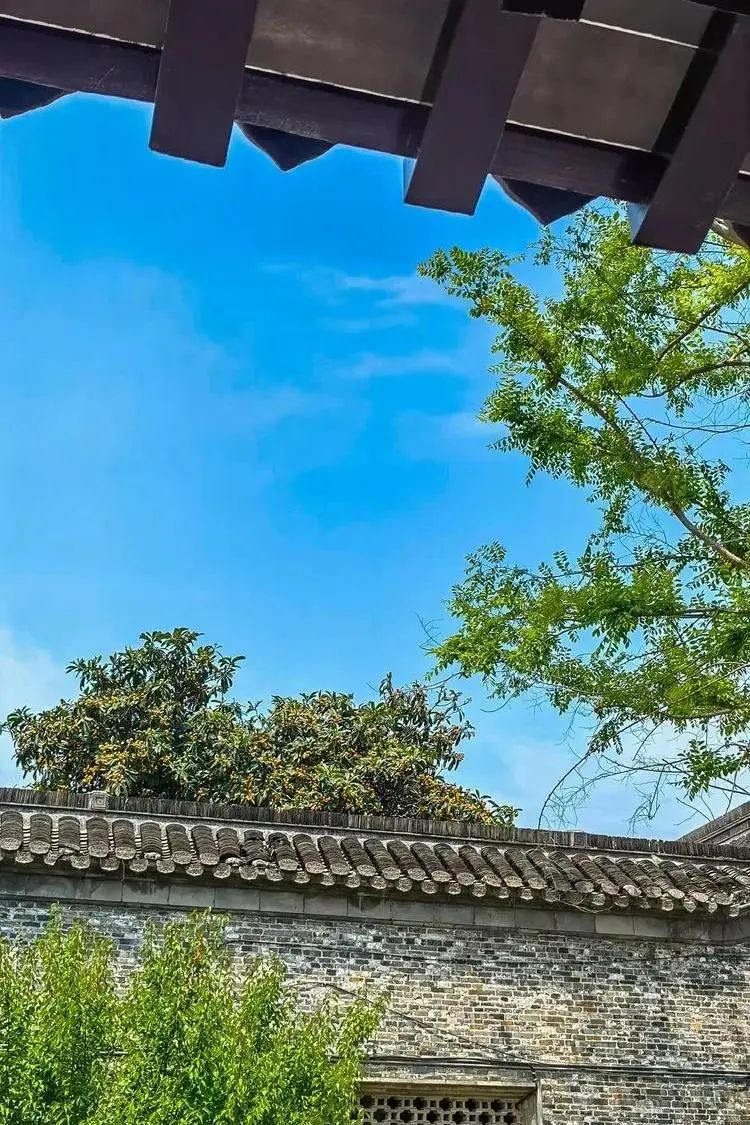

壺園,的命名暗藏機鋒。這座占地不廣的園林,以“壺中天地”的哲學,將江南園林的精髓濃縮于方寸之間。青石小徑蜿蜒如游龍,引著訪客穿過粉墻黛瓦的月洞門,忽見一池碧水托起三兩亭臺,恍若水墨畫卷在眼前徐徐展開。園中假山疊石取法自然,太湖石瘦皺漏透,與池中游魚、岸邊修竹相映成趣,恰似將瘦西湖的靈秀裁下一角,安放在這市井煙火深處。園內建筑布局暗合“明三暗五”的鹽商宅第規制。正廳“懷椿堂”的楠木梁柱上,隱約可見“咸豐三年”的刻痕,那是何蓮舫初建此園的印記。東西廂房的雕花木窗欞間,陽光篩下細碎的光斑,照見當年鹽商宴飲時,青瓷盞中茶湯的漣漪。

何蓮舫:鹽商與文人的雙重變奏

何蓮舫,這位晚清揚州鹽商,既承襲了鹽商家族“賈而好儒”的傳統,又以獨特的文人氣質,在商海浮沉中書寫著別樣人生。日里,他常著青衫布履,與文人雅士在壺園的“聽松閣”品茗論道,將鹽商的精明與文人的風骨熔鑄成一種獨特的生存智慧。最令人稱道的,是他對揚州文化的傾力護持。嘉慶年間,他出資重修平山堂,使歐陽修的墨寶得以重見天日;道光年間,他又獨力支撐廣陵書院,讓寒門子弟得以聆聽鴻儒講學。這種“以商養文”的格局,讓壺園成為鹽商文化與士人精神交融的活化石。

興衰:運河畔的命運沉浮

壺園的興衰,恰是揚州鹽商命運的縮影。當太平天國的戰火席卷江南,兩淮鹽政崩塌,何氏家族的鹽船在長江上化為灰燼。昔日賓客盈門的壺園,漸漸淪為商賈避之不及的“兇宅”。光緒年間的某場暴雨后,后花園的九曲橋轟然坍塌,仿佛是命運最后的隱喻。

民國初年,何家后人將壺園典當給錢莊,園中奇石被運往上海,藏書散落民間。抗戰時期,日軍的炮火更是讓這座園林滿目瘡痍。直到1980年代,文物部門在廢墟中清理出半塊殘碑,依稀可辨“何氏壺園”四字,才讓這段歷史重見天日。

重光:市井深處的文化守望

今日的壺園,雖已褪去昔日鹽商宅第的奢華,卻以另一種姿態融入東關街的肌理。修復后的園林,保留著“一勺代水,一拳代山”的造園精髓,而何蓮舫的書房舊址,則成為展示揚州鹽商文化的微型博物館。

春日午后,漫步壺園,可見老揚州在紫藤架下搖著蒲扇,講述何蓮舫“以鹽易書”的舊事;夏夜時分,月光灑在殘缺的假山上,恍若看見當年鹽商與文人舉杯邀月的身影。這座園林,早已超越了物質的存在,成為揚州人守護文化根脈的精神圖騰。

當東關街的游客們匆匆掠過壺園斑駁的墻面時,或許不會想到,這方寸天地間,曾上演過多少商海沉浮、文心浩蕩。正如園中那口百年古井,井水依舊清冽,映照著歷史的天空,也浸潤著當下的時光。而何蓮舫的故事,就像一縷裊裊茶煙,在壺園的每一個轉角處,久久不散。